Потепление Арктики несет в себе возможности и риски

Командор Рэйчел Госнелл, ВМС США, профессор Центра им. Маршалла

Беспрецедентное потепление Арктики усиливает интерес к её огромным природным ресурсам В условиях роста глобального спроса на энергию и обеспечения энергетической безопасности многие обращают внимание на север как на возможное решение этой задачи.

Потенциал энергетических ресурсов Арктики, безусловно, впечатляет. Согласно оценке Геологической службы США 2008 г. (Circum-Arctic Resource Appraisal), которая до сих пор считается наиболее точной оценкой региональных запасов нефти и газа, в регионе находится свыше 90 млрд. баррелей нефти, более 47 триллионовкубических метров природного газа и 44 млрд. баррелей сжиженного природного газа. Эти запасы составляют почти треть мировых ресурсов традиционного природного газа и около 13% мировых запасов нефти. Освоение арктических запасов нефти и газа может значительно укрепить энергетическую безопасность заинтересованных сторон, при этом их чистая стоимость оценивается в сотни миллиардов американских долларов.

Кроме того, регион приобретает всё большую привлекательность как морской транзитный коридор, через который ценные углеводороды доставляются на рынок. Однако ископаемое топливо — далеко не единственный энергетический ресурс Арктики. Регион обладает значительным потенциалом для развития устойчивых источников энергии, включая гидроэнергетику, геотермальную, солнечную, океаническую и ветровую энергетику. Арктические ресурсы всё чаще привлекают внимание политиков, видящих в них возможность укрепить энергетическую безопасность.

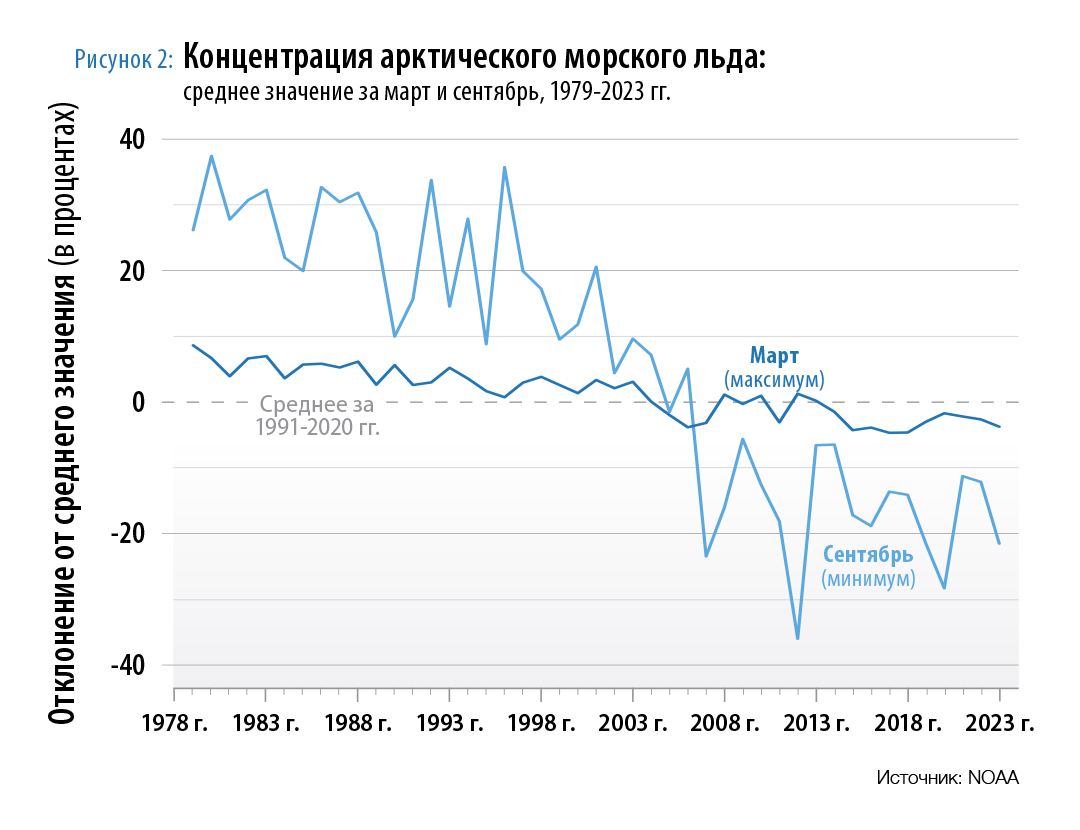

Тем не менее, огромный энергетический потенциал региона сопряжён с серьёзными вызовами, связанными с освоением и рациональным использованием ресурсов. Парадоксально, но регион, обладающий значительными запасами ископаемого топлива, серьёзно страдает от изменения климата, вызванного деятельностью человека, особенно сжиганием тех же ископаемых ресурсов. Темпы потепления в Арктике превышают среднемировые в четыре раза, что создаёт серьёзные угрозы для её хрупкой экосистемы. Согласно отчётной карте Арктики до 2023 г., подготовленной Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), регион становится «всё более тёплым, менее замёрзшим и более влажным», при этом наблюдаются экстремальные погодные явления, изменения климатических моделей и реакция экосистем на климатические тенденции.

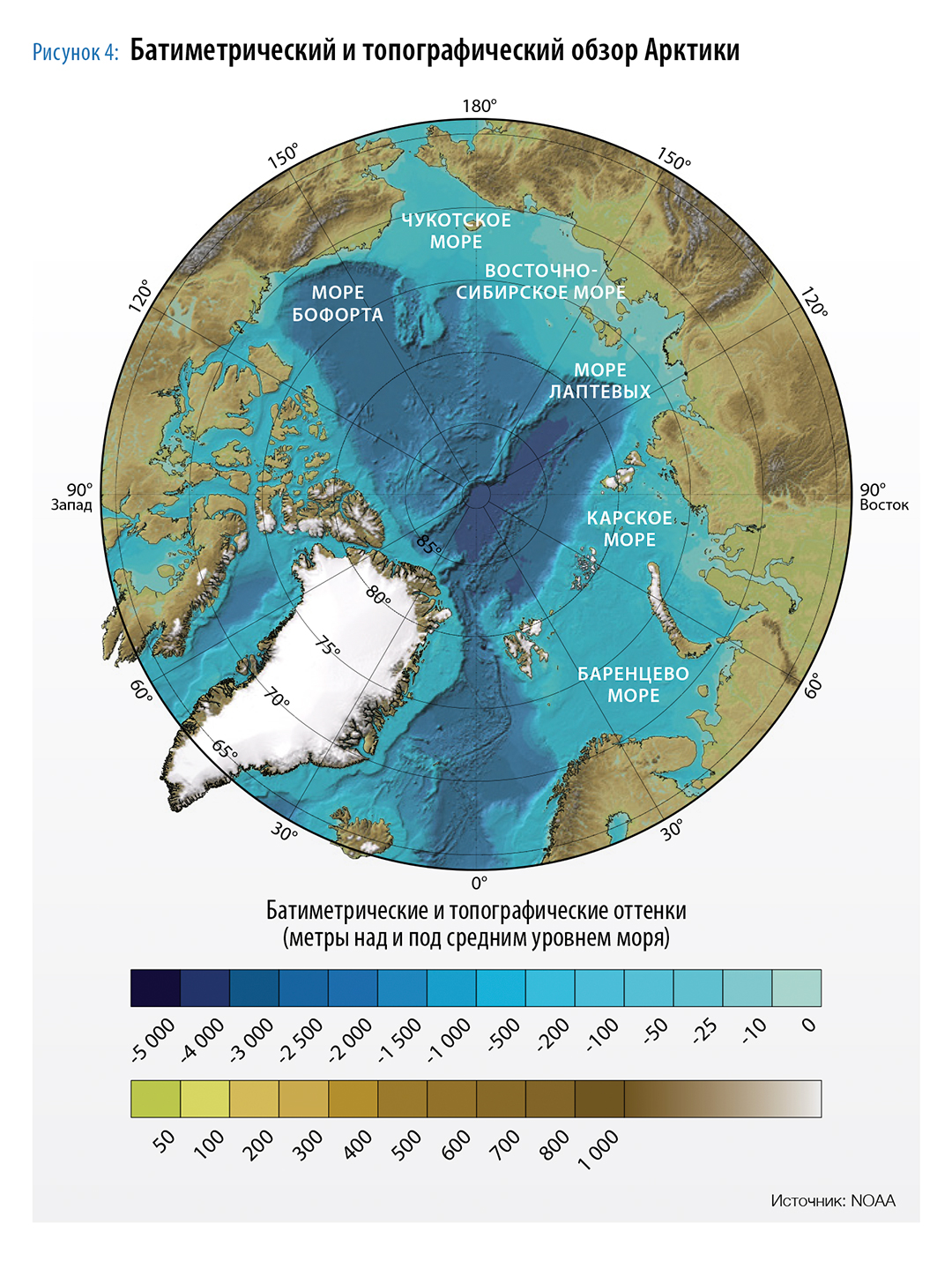

Для лучшего понимания потенциала энергетической безопасности в условиях всё более тёплой Арктики необходимо сначала разобраться в её сложностях. Даже определение Арктики вызывает споры: существует более десятка определений, основанных на экологических, человеческих, географических и геополитических критериях. Хотя определения Арктики разнятся, наиболее распространённым является обозначение региона к северу от Северного полярного круга (66,5 градуса северной широты). Это широта, выше которой солнце не заходит в период летнего солнцестояния и не восходит в период зимнего солнцестояния. Северный Ледовитый океан, самый маленький и мелководный из мировых океанов, всё же имеет площадь более чем в пять раз превышающую размеры Средиземного моря — около 14,09 млн. квад. км. Освоение Арктики началось более 20 тыс. лет назад, когда первые коренные народы заселили этот регион.

Сегодня Арктика остаётся регионом стратегического значения. Во времена холодной войны регион играл ключевую роль, так как его воздушное пространство являлось самым коротким маршрутом для стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет между Советским Союзом и Соединёнными Штатами. Однако подводная деятельность в регионе также была весьма интенсивной, поскольку подо льдом возникала уникальная возможность скрывать атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, обеспечивающими стратегический второй удар. Хотя природные ресурсы Арктики эксплуатируются уже давно, их транспортировка на мировые рынки остаётся сложной задачей. Потенциал Северного морского пути, соединяющего Европу с Азией, давно привлекает внимание, и не без оснований. Северный Ледовитый океан способен связать Атлантический и Тихий океаны, объединяя более 80% населения планеты и соединяя ключевые центры мировой торговли. С учётом беспрецедентных тенденций потепления, Арктика переживает активное развитие в разных направлениях.

Однако, несмотря на влияние изменения климата, она остаётся враждебной для человека средой. Например, зимой на Северном полюсе температура всё ещё достигает в среднем минус 40 градусов по Цельсию. Хотя Северный полюс, безусловно, отличается экстремальными холодами, его температура смягчается влиянием океанской воды. Согласно данным Всемирной метеорологической организации, рекордно низкая температура в Северном полушарии — минус 69,6 градуса Цельсия — была зафиксирована на Гренландском ледяном щите в 1991 г. На Дальнем Востоке России температура регулярно приближается к этому рекорду, а в североамериканской Арктике также часто наблюдаются экстремальные холода. В то же время температура в скандинавской Арктике обычно более умеренная благодаря влиянию струйного течения. Однако даже в этих районах температуры часто опускаются ниже нуля, создавая серьёзные трудности для жизни и работы. Каждый субрегион Арктики — Европейский Крайний Север, Североамериканская Арктика и Российская Арктика — обладает уникальными географическими, гидрографическими и климатическими особенностями. Эти факторы в значительной степени определяют экономическое развитие, численность населения и подходы правительств к управлению.

Суровые морозы, характерные для всей Арктики, оказывают влияние не только на выживаемость людей, но и на функциональность инфраструктуры и оборудования. Арктический холод сопровождается частыми штормами, обледенением и долгой тёмной зимой. Потепление, ускоряющее таяние льда, может усугубить погодные условия, увеличив частоту и интенсивность штормов. Эти суровые климатические особенности уже давно сдерживают развитие инфраструктуры на Крайнем Севере и, вероятно, продолжат препятствовать её созданию. Население Арктического региона составляет около 4 млн. человек и, по прогнозам, к 2030 г. увеличится всего на 4%, тогда как в глобальном масштабе ожидается рост численности населения на 29%. Около половины арктического населения проживает в российской части региона, что в значительной степени связано с советской политикой активного заселения и освоения Севера. В своей работе «Арктическая стратегия России до 2035 г.: Грандиозные планы и прагматические ограничения», подготовленной для Немецкого института международных отношений и безопасности, Янис Клюге и Майкл Пол отмечают, что с момента распада Советского Союза в российскую Арктику ежегодно прибывает около 18 тыс. человек. Панарктический регион, где проживает множество коренных народов, характеризуется сложными экологическими условиями, недостаточно развитой инфраструктурой, ограниченным доступом к медицинской и образовательной поддержке, гендерным дисбалансом и высокой стоимостью жизни.

Открытие морского коридора

Арктика долгое время представляла серьезные трудности для тех, кто пытался исследовать и осваивать этот регион. Однако таяние льдов возродило интерес к её морским путям. Впервые идея о существовании маршрута, соединяющего Атлантический и Тихий океаны, была высказана ещё в 1525 г. Русский царь Пётр I спонсировал множество экспедиций в поисках этого пути, однако только в 1930-х гг. Советский Союз официально открыл Северный морской путь (СМП). Изначально СМП был задуман не как транзитный коридор, а в первую очередь как способ снабжения северных поселений, которые были практически изолированы от остального мира.

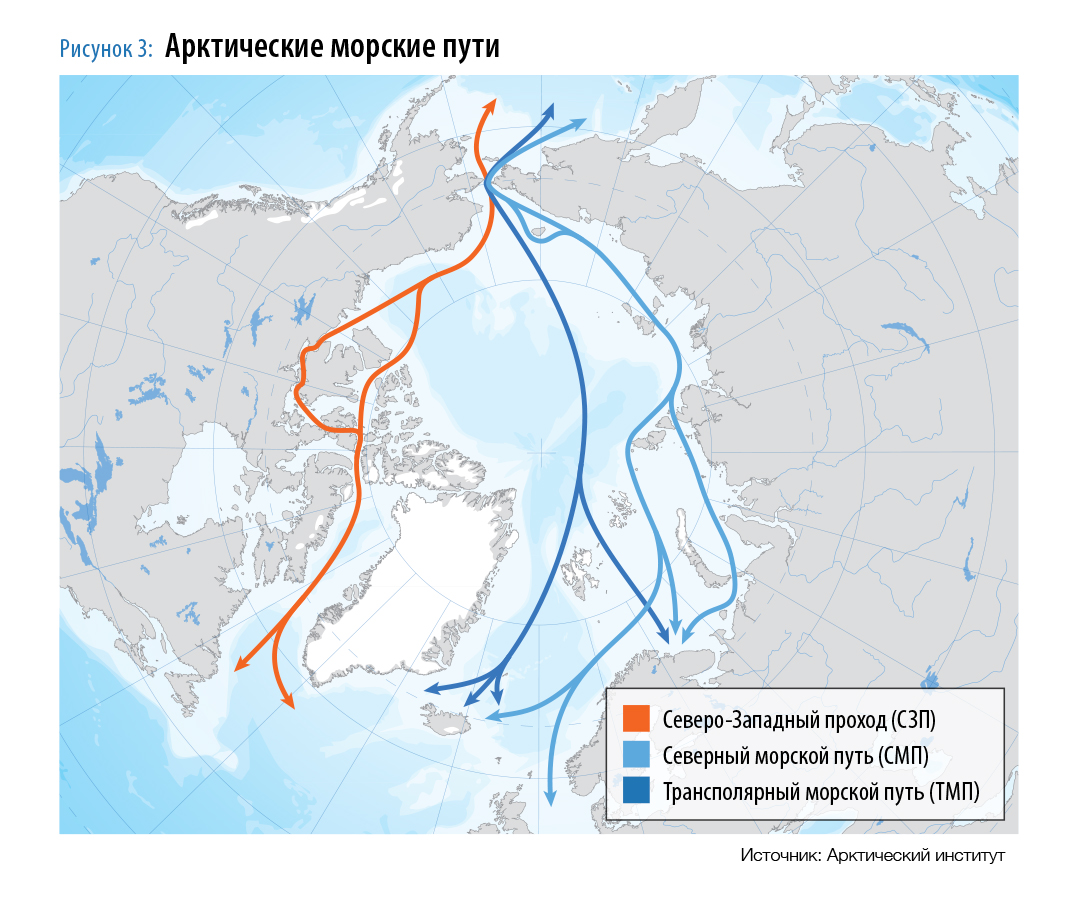

Современные климатические изменения усилили интерес к возможностям трёх ключевых арктических морских путей: Северный морской путь (СМП) вдоль российского побережья, Северо-Западный проход (СЗП) вдоль канадского побережья, Трансполярный морской путь (ТМП) через центральную часть Северного Ледовитого океана. Хотя СМП и СЗП обеспечивали ограниченное морское сообщение на протяжении десятилетий (и даже дольше, если учитывать передвижения коренных народов), оба этих маршрута всё чаще рассматриваются как жизнеспособные международные транзитные коридоры.

В 2011 г. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, отметил на Арктическом форуме, что «кратчайшие маршруты между крупнейшими рынками Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона пролегают через Арктику». Эта особенность вызвала интерес к Арктике как перспективному судоходному коридору. Судоходный маршрут из Восточной Азии в Северную Европу составляет около 11 тыс. 200 морских миль через Суэцкий канал, тогда как через Арктику — всего около 6 тыс. 500 морских миль. При благоприятных погодных условиях эта разница позволяет сократить время транзита на 12-15 дней. Однако, несмотря на преимущества, северный маршрут пока остаётся относительно малопопулярным. Согласно данным Администрации Северного морского пути и Управления Суэцкого канала, в 2023 г. через СМП прошло лишь 75 судов с грузооборотом 2,1 млн. метрических тонн, тогда как через Суэцкий канал прошло более 23 тыс. судов, перевозящих свыше 1,5 млрд. тонн грузов.

Нежелание коммерческой морской отрасли использовать СМП во многом объясняется рисками, связанными с недостаточной региональной инфраструктурой, включая нехватку точных морских карт, портов для пополнения запасов и технического обслуживания. Дополнительными факторами являются экстремальная погода, сложные ледовые условия, хрупкая экосистема и отсутствие надёжной связи.

Невозможность точно предсказать транзитные маршруты и погодные условия, которые нередко приводят к задержкам на несколько дней или даже недель, представляет серьёзную угрозу для отрасли, использующей модель поставок «точно в срок». Требования к грузоотправителям соблюдать Полярный кодекс Международной морской организации для судов в Арктике, наряду с высокими страховыми тарифами и эксплуатационными расходами, по-прежнему делают арктический транзит малопривлекательным для коммерческого судоходства, пока в регионе не появится более развитая инфраструктура.

Кроме того, ограничения по осадке на маршрутах СМП и СЗП означают, что суда, проходящие по этим путям, имеют ограниченные размеры. Это исключает возможность использования новейших крупнотоннажных судов для перевозки насыпных грузов, лишая индустрию коммерческого судоходства экономии за счёт масштаба. Пока ещё недоступный ТМП представляет собой глубоководный вариант, необходимый для рабочих лошадок мирового судоходного флота — глубоководных нефтевозов очень большого и сверхбольшого размера грузоподъемностью более 200 тыс. тонн (например, танкеров «Aframax» и «Suezmax»), которые используются на основных торговых маршрутах между Персидским заливом и Европой, Северной Америкой и Азией, а также между Африкой и Китаем. Крупнейшие суда, такие как контейнеровоз «Ever Given» (печально известный тем, что застрял в Суэцком канале), превышают длину американского авианосца и имеют осадку 14,5 метра. Опасения вызывает и Берингов пролив, глубина которого варьируется от 30 до 50 метров. Даже если ТМП начнёт открываться к середине века в ограниченное летнее время, проблемы на всех трёх арктических маршрутах сохранятся.

Несмотря на эти ограничения, региональная активность в Арктике продолжает расти, особенно в области добычи и производства природных ресурсов с их последующей отправкой на мировые рынки. Судоходство по СМП приближается к рекордному уровню благодаря доставке строительных материалов для новых энергетических проектов в российской Арктике и транспортировке природных ресурсов на мировые рынки. В 2023 г. по СМП было перевезено рекордное количество грузов — 35 млн. тонн, большая часть из которых пришлось на сжиженный природный газ (СПГ), а также 1,5 млн. тонн сырой нефти, отправленной из Балтийского моря через Арктику на рынки Китая. Активность, связанная со строительством арктических энергетических проектов и транспортировкой природных ресурсов, будет продолжать расти. Однако привлекательность более коротких морских маршрутов зачастую связана с отсутствием глубокого понимания нюансов работы в регионе.

Возможности … и проблемы

Упрощённые аргументы предполагают, что потепление, вызванное изменением климата, приведёт к таянию льда и откроет возможности для активизации деятельности в регионе как на суше, так и на море. Однако реальность намного сложнее. Повышение температуры действительно способствует таянию льда, но одновременно ускоряет эрозию берегов, таяние вечной мерзлоты и увеличивает непредсказуемость погодных условий, что осложняет работу как на море, так и на суше. Значительная часть региональной инфраструктуры — здания, дороги, трубопроводы, железные дороги и аэропорты — повреждается или разрушается из-за оттаивания вечной мерзлоты. Около 70% инфраструктуры российской Арктики подвержено этим разрушительным последствиям. В 2021 г. Александр Козлов, министр природных ресурсов России, отметил серьёзные проблемы, вызванные изменением климата, для инфраструктуры российской Арктики. Он отметил, что 40% зданий в регионе имеют признаки разрушения, а до 29% объектов нефтегазовой добычи больше не подлежат эксплуатации.

Низкая плотность населения и недостаточная инфраструктура создают дополнительные трудности для разработки и добычи природных ресурсов. Прерывистая электросетевая инфраструктура, рассчитанная на небольшое и рассредоточенное население, ещё больше усложняет местное производство электроэнергии.

В этом заключается ещё один арктический парадокс. Несмотря на то что регион может сыграть ключевую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности, около 4 млн. жителей Арктики будут по-прежнему испытывать трудности, связанные с высокими ценами на энергию, перебоями в работе электросетей и дезорганизацией местных сообществ, если внедрение методов устойчивого развития не станет приоритетом. Эти методы должны учитывать хрупкость экосистемы региона и потребности местных сообществ. Разведка, разработка и добыча энергоресурсов в Арктике требуют значительных затрат и представляют собой более сложную задачу по сравнению с проектами аналогичного масштаба в регионах с более тёплым климатом.

Тем не менее, с ростом глобального интереса к богатым энергетическим ресурсам Севера появляется всё больше потенциальных заинтересованных сторон. Это не только восемь арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США), но и такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, а также Европейский Союз. В условиях растущего мирового спроса на энергоносители государства продолжают искать новые источники энергии. Арктика обладает значительным ресурсным потенциалом, однако их освоение связано с множеством сложностей, включая высокие риски и опасности, обусловленные экстремальными условиями региона.

Энергетическая стратегия России

До введения западных санкций за неспровоцированное вторжение в Украину Россия планировала увеличить производство СПГ в Арктике до почти 100 млн. тонн в год, что составляет около 20% мирового рынка, сообщил основатель Арктического института Мальте Гумперт в марте 2024 г. в журнале «High North News». Однако очевидно, что Арктика больше не защищена от влияния глобальной геополитики, если она вообще когда-либо была от нее обособлена. Война в Украине приостановила сотрудничество между Западом и Россией в Арктическом регионе, положив конец эпохе так называемой арктической исключительности. Энергетический бизнес Арктики, обладающий огромным потенциалом, но сопряжённый с многочисленными вызовами, всё больше отражает глобальные геополитические реалии.

Несмотря на эти сложности, Арктика останется ключевым регионом для российского экспортного рынка энергоносителей. На данный момент на неё приходится около 90% российского природного газа и 17% добычи нефти. До 2022 г. вклад Арктической зоны в российскую экономику составлял около 20% валового внутреннего продукта страны, а на её долю приходилось 22% всего экспорта, согласно докладу Центра Вильсона за 2017 г. Текущие данные отсутствуют. Скорее всего, они отражают прежние тенденции. Однако для поддержания своей военной кампании в Украине Москва перераспределяет ресурсы, что приводит к их отвлечению от достижения экономических и социальных целей, предусмотренных арктической стратегией. Недостаточное государственное финансирование для развития Арктики сделало российский энергетический сектор ключевой движущей силой новых проектов в регионе. Эти инициативы почти всегда требуют модернизации местной инфраструктуры для добычи, освоения и транспортировки природных ресурсов на внешние рынки.

Наиболее значительным энергетическим проектом России в Арктике является «Ямал СПГ», который начал коммерческую эксплуатацию в декабре 2017 г. Проект обслуживает специально спроектированный флот из 15 ледокольных СПГ-газовозов класса Arc7 «Christophe de Margerie». С момента ввода в эксплуатацию в 2017 г. эти суда доставили около 1 тыс. 250 грузов в Азию и Европу. Газовозы, разработанные совместно компаниями «Aker Arctic Technology», «Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering» и «Ямал СПГ», адаптированы для работы с терминалом Сабетта. Они способны самостоятельно осуществлять навигацию по Северному морскому пути в летне-осенний период. Круглогодичная навигация в Арктике возможна благодаря сопровождению ледоколов, однако зимой прохождение сложного ледового Восточного маршрута в Азию занимает значительно больше времени. Экспериментальные рейсы в это время могут длиться месяц и более, даже при поддержке мощных российских атомных ледоколов. Поэтому зимой предпочтение отдаётся западному маршруту в Мурманск или европейские порты.

«Арктик СПГ 2» — ещё один масштабный проект компании «Новатэк» по добыче, сжижению и транспортировке природного газа. Планируемая мощность комплекса составляет 19,8 млн. тонн СПГ и 1,6 млн. тонн стабильного газового конденсата в год. Проект, предназначенный стать крупнейшим СПГ-заводом в России, был отложен из-за западных санкций и недавнего решения китайской компании «Wison New Energies» о прекращении работ. Дополнительные трудности вызваны задержками в строительстве специализированных ледокольных СПГ-газовозов, что связано с санкциями, ударившими по верфям, ответственным за строительство флота.

Согласно словам Мальте Гумперта, изначально около 85% российского СПГ предназначалось для поставок в Европу, главным образом, через терминалы в Бельгии и Франции. Хотя изначальная стратегия предполагала экспорт СПГ как в Азию, так и в Европу, негативная реакция на вторжение в Украину заставила Россию перераспределить приоритеты в пользу азиатского рынка, который всегда был привлекательным для Москвы. Фактически, первая партия СПГ с терминала в Сабетте, погруженная на судно «Christophe de Margerie» в декабре 2017 г. под пристальным взглядом Путина, была отправлена в Китай.

Изначально санкции, направленные против российской индустрии СПГ и танкеров-ледоколов, доставляющих основную часть ресурса на рынок, носили ограниченный характер. Тем не менее, в 2023 г. европейские страны импортировали российский СПГ с терминала в Сабетте на сумму более 8 млрд. евро. Санкции, затрагивающие предприятия по производству СПГ, танкеры ледового класса и российские рынки сбыта СПГ, несомненно, повлияют на амбициозные планы Москвы по выводу на мировой энергетический рынок дополнительных арктических ресурсов — в частности, природного газа с полуостровов Ямал и Гыда.

Пока что отток западных инвестиций и технологий в значительной мере компенсируется сотрудничеством с китайскими компаниями. Однако потерю западных рынков будет сложно преодолеть. Следует подчеркнуть, что потеря доступа к западноевропейским портам для разгрузки СПГ приведет к значительным затратам. Использование ледоколов значительно дороже по сравнению со стандартными СПГ-танкерами, поскольку эксплуатация судов, приспособленных для полярных условий, в умеренных водах влечет дополнительные расходы. Однако наиболее важным является то, что увеличенная продолжительность рейсов на альтернативные рынки неизбежно скажется на объемах СПГ, отправляемых из Сабетты. В настоящее время более 90% продукции «Ямал СПГ» перевозится танкерами ледового класса, хотя в безледные месяцы используются суда с более низким или вовсе отсутствующим ледовым классом. Рост времени транзита до новых рынков приводит к дополнительным задержкам при перегрузке и снижает общую эффективность.

Эта проблема уже начинает становиться актуальной для СПГ-проектов, находящихся на стадии строительства. Если 15 танкеров типа «Christophe de Margerie» уже используются в проекте «Ямал СПГ», то для следующего проекта — «Арктик СПГ 2» — потребуется еще 21 судно с ледовым классом Arc7. В настоящее время строительство четырех таких судов близится к завершению, однако возведение остальных затруднено из-за западных санкций. Маловероятно, что южнокорейские верфи завершат строительство всего флота, и столь же сомнительно, что западные технологии, использованные в проектировании, можно будет легко заменить без потери стандартов эффективности и экологической безопасности. Неспособность поставлять продукцию на рынок ставит под угрозу жизнеспособность проекта «Арктик СПГ 2». Действительно, помощник министра энергетики США Джеффри Пайатт в ноябре 2023 г. заявил, что «цель — убить этот проект» путем санкций. Пока остается неясным, предпримет ли Китай дополнительные шаги для предоставления альтернативных решений, чтобы поддержать этот проект или другие российские арктические энергетические инициативы.

Хотя Россия продолжит монетизировать свои арктические энергоресурсы, влияние западных санкций будет ощущаться всё сильнее. Жизнеспособность её стремления полностью освоить северные энергетические ресурсы во многом зависит от хода конфликта в Украине. В то же время обращение к Китаю как к альтернативе западным инвестициям, технологиям и рынкам может привести к далеко идущим стратегическим последствиям.

Энергетический застой Америки в Арктике?

Несмотря на лидерство России в освоении арктических нефти и газа и огромный энергетический потенциал региона, западные нефтяные компании не спешат развивать проекты в американской Арктике. По оценкам Геологической службы США, в Арктическом национальном заповеднике (ANWR) содержится около 12 млрд. баррелей нефти, что составляет примерно 27% доказанных нефтяных запасов США. Однако реакция на перспективы развития оказалась на удивление сдержанной. Этому есть несколько причин. Во-первых, неопределенность нормативно-правовой базы ослабила энтузиазм в освоении арктических ресурсов, особенно в Арктическом национальном заповеднике.

Даже при государственной поддержке высокие затраты остаются значительным барьером. Суровые климатические условия, удаленность, отсутствие постоянной рабочей силы и инфраструктуры делают разведку, разработку и добычу энергоресурсов в регионе крайне дорогостоящими, особенно по сравнению с более доступными месторождениями, такими как Мексиканский залив или сланцевые залежи на суше. Нефтяные компании вынуждены перевозить оборудование и рабочую силу в отдаленные районы с экстремально холодным климатом, ограниченным солнечным светом и сложными погодными условиями. Короткий летний период оттепели и ограниченное количество светового дня значительно сокращают возможности для выполнения ключевых этапов разработки и строительства. Кроме того, эффективность производства в Арктике снижается из-за удаленности и изолированности районов, а также сложности доставки ресурсов на рынок более дорогостоящими способами, такими как морские перевозки или трубопроводы. Оттаивание вечной мерзлоты усугубляет ситуацию, делая дороги и трубопроводы нестабильными и подверженными разрушению. Как и в российской Арктике, этот процесс продолжит угрожать даже существующей нефтегазовой инфраструктуре, что приведет к увеличению расходов на эксплуатацию и обслуживание.

Энергетические компании также сталкиваются с высокими экологическими рисками, включая угрозу разливов нефти. Действительно, точка безубыточности добычи нефти в Арктике на Аляске оценивается примерно в 80 долл. США за баррель, а при разработке шельфовых месторождений эта цифра, по некоторым данным, достигает 100 долл. за баррель. В сравнении с ценой безубыточности в Мексиканском заливе, которая, по расчетам «Rystad Energy», составляет чуть более 30 долл. за баррель, добыча в Арктике выглядит малопривлекательной для инвестиций — даже при условии получения финансирования.

Кроме того, большинство крупных американских банков отказались финансировать новые нефтяные проекты в Арктике, ссылаясь на экологическую политику, направленную на смягчение последствий изменения климата, как отметил Джозеф Гузман на сайте The Hill в 2020 г. Экологи уже давно выступают против бурения в Арктике, указывая на его потенциально разрушительное воздействие на хрупкую экосистему региона и коренные народы.

Ярким примером утраты интереса к арктическим проектам стал отказ компании «Shell» от разведки в Чукотском море в 2015 г. После неудачной попытки, обошедшейся в 7 млрд. долл. США, отсутствие нефти на разведочной скважине, высокие затраты, экологические риски и непредсказуемая федеральная регулятивная среда сделали дальнейшее развитие нерентабельным. Компания «Shell» не проявляет интереса к возвращению в Арктику. Действительно, из-за множества проблем крупные нефтяные компании в основном избегают этого региона. Энергетические данные и результаты моделирования ставят под сомнение экономическую целесообразность добычи в ANWR и других районах американской Арктики.

Зелёная революция?

Хотя основное внимание при изучении ресурсов Арктики, вполне ожидаемо, сосредоточено на её значительных запасах ископаемого топлива, важно отметить растущее движение в сторону освоения богатых возобновляемых ресурсов региона. Европейские страны Крайнего Севера выступают лидерами в развитии «зелёной» энергетики. Исландия, например, является мировым лидером в использовании возобновляемых источников энергии, обеспечивая почти все свои энергетические потребности за счёт геотермальной и гидроэлектроэнергии. Исландия входит в десятку ведущих стран мира по использованию геотермальной энергии, с установленной мощностью в 755 мегаватт, что составляет около 70% её общего производства энергии.

Благодаря уникальным природным условиям, включая более 200 вулканов на острове с населением чуть менее 400 тыс. человек, страна имеет исключительные возможности для развития геотермальной энергетики. Из-за этого богатого источника энергии Исландия стала известна как крупный производитель алюминия и привлекательное место для размещения центров обработки данных, где естественно низкие температуры помогают эффективно охлаждать оборудование. Кроме того, Исландия экспортирует свой геотермальный опыт для реализации глобальных проектов, усиливая свою значимость на международной арене.

Норвегия, в свою очередь, является лидером в области возобновляемой гидроэнергетики, но при этом представляет собой энергетический парадокс. Страна занимает седьмое место в мире по добыче природного газа и является крупным экспортером нефти. Норвегия остается нетто-экспортером энергоресурсов: в 2020 г. страна отправила на экспорт 87% произведенной энергии, что укрепляет ее стабилизирующую роль в мировых поставках нефти и газа. В частности, Норвегия помогла удовлетворить энергетические потребности Европы после вторжения России в Украину. В то же время страна активно развивает возобновляемые источники энергии, чтобы перейти к более экологичной энергетической модели. В частности, более 90% электроэнергии в Норвегии вырабатывается за счет гидроэнергетических ресурсов, что делает ее примером успешного «зеленого» перехода.

Другие арктические государства также реализуют политику в области «зеленой» энергетики. Например, Гренландия планирует в ближайшие десятилетия избавиться от зависимости от ископаемого топлива и связанных с его импортом высоких затрат, перейдя на полностью возобновляемую энергетическую систему. Этот автономный остров с населением всего 56 тыс. человек стремится максимально использовать потенциал солнечной и ветровой энергии. На гидроэнергетику уже приходится более 80% электроэнергии, производимой на острове.

Освоение возобновляемых ресурсов в Арктическом регионе может сыграть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и снижении последствий изменения климата в этом уязвимом к потеплению регионе. Однако для достижения этих целей требуется значительная политическая поддержка и масштабные инвестиции в соответствующие технологии. Одним из важнейших факторов успешного «зеленого» перехода станет углубленное изучение и разработка методов хранения энергии, особенно в условиях Арктики, где, например, солнечная энергия доступна лишь в ограниченные периоды года.

Заключение

Объединение потенциала «зеленой» энергетики с доказанными и прогнозируемыми запасами ископаемого топлива показывает, что Арктика обладает всеми возможностями, чтобы стать глобальным энергетическим центром. Ее природные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, открывают огромные перспективы. Однако опасения по поводу «проклятия ресурсов» остаются актуальными, особенно в регионе с историей несправедливого обращения с коренными народами. Освоение природных богатств неизбежно окажет глубокое влияние как на коренные, так и на другие местные общины. Значительным примером таких вызовов стало решение Верховного суда Норвегии в 2021 г., признавшего, что две ветряные электростанции, построенные в Фосене, нарушают права саамов, в частности их традиционные пастбища для выпаса оленей. В марте 2024 г., после трех лет неопределенности, норвежское правительство принесло извинения и достигло соглашения с местной общиной саамов. Это стало важным шагом в разрешении конфликта, связанного с крупнейшей в Европе наземной ветроэлектростанцией, и защитой прав, гарантированных Организацией Объединенных Наций. Соглашение позволяет частично принадлежащей государству ветряной электростанции продолжить работу, предоставляя саамам компенсацию в виде доли от вырабатываемой энергии, денежного гранта на поддержку и развитие саамской культуры, а также выделения нового участка для выпаса скота.

Пример Норвегии подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются коренные общины и правительства, стремящиеся ускорить переход к возобновляемой энергетике. Это усложняет и без того непростые задачи, связанные с изменением климата, экстремальными погодными условиями, а также значительным дефицитом инфраструктуры и кадров, необходимых для развития энергетики в регионе. Хотя ресурсы Арктики весьма обильны, их добыча сопряжена с высокими затратами и значительными сложностями. Транспортировка добытого сырья на рынок представляет дополнительную проблему: наземные решения, такие как трубопроводы и железные дороги, сталкиваются с разрушительными последствиями оттаивания вечной мерзлоты, что угрожает региональной инфраструктуре. На море суда сталкиваются с множеством вызовов, включая непредсказуемость морского льда, недостаток гидрографических данных, ограниченную инфраструктуру (особенно глубоководные порты и системы реагирования на чрезвычайные ситуации), а также высокие эксплуатационные расходы, вызванные страховыми ставками и тарифами за проход через СМП. До сих пор инвесторы избегали рискованных вложений в североамериканскую Арктику из-за высокой стоимости, неопределенности запасов и рисков нанесения ущерба окружающей среде. Тем не менее, Россия увеличила объемы добычи энергоресурсов, главным образом, из-за экономической необходимости.

Разработка энергоресурсов в Арктике остается сложной задачей, требующей преодоления множества препятствий для обеспечения реальной энергетической безопасности в регионе. Среди ключевых вызовов — суровый климат, огромные расстояния, недостаточно развитая инфраструктура, а также серьезные климатические проблемы, такие как таяние вечной мерзлоты, эрозия берегов и сокращение ледяного покрова. Развитие энергетического потенциала Арктики потребует значительных инвестиций, чтобы реализовать его возможности при одновременном сохранении хрупкой экосистемы региона.

Представленные здесь взгляды принадлежат командору Госнеллу и не обязательно отражают точку зрения Центра им. Маршалла, Военно-морских сил США или Министерства обороны США.

Комментарии закрыты.